Rodrigo Rodrigues Alvim

01. Não obstante houvesse, no início da

modernidade, diferentes filósofos em disputa quanto à instância de garantia

última do conhecimento, sobressaindo, de um lado, os racionalistas e, por

outro, os empiristas, já, no século XVIII, os pensadores denominados

iluministas tenderam a considerar o conhecimento como uma conciliação dessas

duas capacidades humanas: de razão e de experiência.

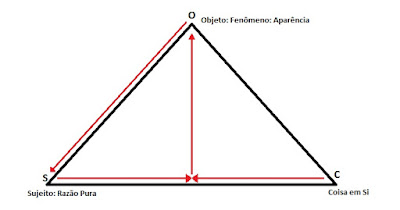

02. A sistematização oferecida por Immanuel Kant à tese de que o conhecimento (ciência) é resultado do esforço conjunto das atividades racionais e empíricas marcou a filosofia, senão toda a cultura ocidental, sendo, para alguns, um divisor de águas entre a modernidade e a contemporaneidade. De fato, foi um pensamento que permitiu nascer um novo cenário na filosofia, promovido, por sua vez, por filósofos de grande envergadura, como aqueles que elencam o movimento denominado Idealismo Alemão e que, como já se observa nessa expressão, coloca definitivamente os germânicos no rol dos grandes pensadores ocidentais.

03. Lia-se, no contexto de Kant, respeitáveis

filósofos em defesa da fundamentação empírica na elaboração do conhecimento,

capaz de não deixar com que este terminasse em vãs especulações, tal qual já

avaliavam muitas das chamadas “querelas medievais”, que pressupunham as mais

fantasiosas entidades etéreas para justificar uma proposição por uma prévia

ideia geral do mundo. Destacamos aqui, para exemplificar o empirismo, a obra Ensaios sobre o conhecimento humano, de

John Locke, que recupera a tese aristotélica de que “nada há no intelecto

humano que não tenha passado primeiramente pelos sentidos”, ou seja, sem os

dados sensoriais, sem a experiência do mundo, a razão humana é uma “tabula rasa” (uma tábua lisa),

literalmente sem qualquer marca ou expressão, um papel em branco, um vazio,

simplesmente inexistente.

04. Havia, no extremo oposto, contudo, obras de

filósofos que defendiam que os dados instáveis e até mesmo contraditórios

fornecidos pelos sentidos humanos acerca do mundo não são capazes de justificar

as certezas que a ciência considera possuir. Tais certezas – sugerem – são, de

algum modo, fornecidas pelo próprio pensamento humano ao pensá-las. Como

contraponto ao empirismo, podemos destacar a obra, de Gottfried Wilhelm

Leibniz, Novos ensaios sobre o conhecimento

humano, na qual esse autor repete Locke, no sentido de que “nada há no

intelecto humano que não tenha passado primeiramente pelos sentidos”, mas

acrescenta, em seguida, “a não ser o

próprio intelecto”. Este adendo firma a posição racionalista de Leibniz: o

intelecto humano, antes de toda e qualquer experiência, não é uma “tabula rasa” ou um vazio como presumiam

os empiristas. Porque humano, tal intelecto devia ser algo precisamente

determinado ao modo de um intelecto humano, de tal maneira que o dado empírico

é compreendido à luz dessa predeterminação ao modo, para Leibniz, de “ideias

virtuais”.

05. Nesse contexto, provocado sobretudo pela obra

de um empirista escocês chamado David Hume, que, ao combater quaisquer

pressupostos metafísicos dos racionalistas, depara-se com o ceticismo, Kant

propõe examinar se há razão humana antes de toda e qualquer experiência do

mundo. Assim, importa a Kant que a razão se esforce, antes de atuar

criticamente sobre os dados de experiência das coisas, para tomar-se a si mesma

como alvo primeiro de sua própria crítica. Essa descentralização ou

deslocamento, que vai do exercício do pensamento humano sobre as coisas para o

ato do pensamento pensar a si próprio, Kant o compara à Revolução Copernicana

que descentralizou a Terra e colocou o Sol como eixo do Cosmos. E é

precisamente essa “Revolução Copernicana Kantiana” que justificará o título da

mais famosa obra de Kant, Crítica da

razão pura, entendendo que crítica é justamente prerrogativa da razão.

Enfim, esta razão se torna centro de seu interesse, quanto àquilo que ela é

necessariamente e independente, pois, de tudo mais que se lhe possa agregar,

tratando-se, dessa forma, da razão “pura”, “a

priori” ou, como preferirá Kant dizer, “transcendental”.

06. Se, como disse Kant, foi Hume que o despertou

do sono do dogmatismo, o que se seguiu foi a tese kantiana contra Hume, de que

a rotina sobre as coisas que consideramos assim conhecer não é condicionada por

nossos hábitos adquiridos de repetidas experiências e projetadas, sob a forma

de crença e expectativa, em relação às coisas e aos acontecimentos por vir, mas é-nos assegurada, isto sim, por determinações originalmente constitutivas

do que denominamos “razão” – formas e categorias “a priori”. O esforço de Kant é, portanto, como que esvaziar a razão

de tudo o que lhe é estranho e que ela absorveu da experiência das coisas do

mundo, para, por fim, avaliar o que restou e do qual não é possível se

desfazer, sem que igualmente a razão se desfaça de si mesma. O que assim

soçobra é acidental à razão, restando-lhe apenas o que lhe é constitutivo.

Porém, o que lhe é constitutivo, sem mais, só pode ser pensado, mas não

propriamente conhecido, conforme diz-nos Kant, porque o conhecimento exige,

além dessa forma racional apriorística, a matéria da experiência, na qual

aquela possa se aplicar e moldar. Curiosamente, Kant responde metafisicamente a

impossibilidade de um conhecimento ou ciência metafísica, ou seja, que despreze

a experiência do mundo, mas também considera inaceitável a defesa de um

conhecimento ou ciência que se constitua de experiências que se arranjem por si

sós e que se depositem num receptáculo mental humano completamente passivo e

inoperante. Escreveu ele, ao dar a público a sua Crítica da razão pura: “O conhecimento começa com a experiência,

mas nem todo ele advém da experiência.”

07. Desse modo compreendido, percebe-se que Kant

elaborou uma teoria do conhecimento efetivamente incapaz de dissociar o sujeito

epistêmico da coisa que pretende conhecer. O resultado dessa relação, para ele,

é o conhecimento de um objeto. Em outros termos, o que se conhece é o que a

coisa é ao modo das predeterminações ou constituição inata do que denominamos

capacidade racional do ser humano. Não é, por conseguinte, a compreensão da

coisa em si mesma (“noumenon”), porém

daquilo que a coisa é para nós (“fe-noumenon”).

Claramente, para Kant, o que tomamos por mundo é representação humana.

Entretanto, não é representação qualquer, mas assentada, de um lado, em formas

e categorias precisas da mente humana e, por outro lado, na coisa tal e qual.

Nada além disso, de maneira que Kant condena qualquer elemento passional ou

tendência emotiva entre esses extremos e capaz de variar e comprometer a

objetividade. Assim, outra curiosidade no pensamento kantiano: o conhecimento é

humano, é subjetivo, não impossibilitando, contudo, vencer o relativismo

epistemológico; ao contrário, porque somos detentores de mesma capacidade

racional, formalmente, e enquanto estamos diante das mesmas coisas, sem mais,

conhecemo-las do mesmo modo.

08. O aparato racional inato que garante o mesmo “modus operandi” no trato das coisas do

mundo, permitindo, assim, conhecê-las à maneira humana, é constituído por duas

capacidades em nós: a faculdade de sensibilidade e a faculdade de entendimento.

09. Para Kant, as coisas sensíveis se dispõem, se

organizam, se arranjam primeiramente (por nós, em nós e para nós) por duas

formas que nos são “a priori”: o

espaço e o tempo. Logo, contra o senso comum, a filosofia kantiana sustenta que

espaço e tempo talvez não sejam nada independentemente de nós ou fora de nós.

Não são, pois, possivelmente, propriedades ou predicados do mundo, mas são,

certamente, formas pelas quais temos a sensação assim mesmo como nos ocorre:

todo sensível se distribui no espaço e no tempo. Tal defesa não afronta apenas

o senso vulgar, mas afronta igualmente a respeitada física moderna newtoniana,

mesmo que seja esta última uma grande inspiradora do Iluminismo, movimento

intelectual do qual Kant faz parte: se Isaac Newton considerou espaço e tempo

como atributos universais da natureza (“physis”),

Kant confirma tal universalidade, mas substituindo, paradoxalmente, seu

estatuto físico por um estatuto psíquico, como homens que, possuidores de

retinas róseas, sem que o saibam, apreendem um mundo rosado e sempre rosado,

como rosado fosse todo o mundo.

10. Se as coisas nos são assim sensíveis (âmbito

que Kant denominará “estética”), o que já implica alguma maneira humana de

composição, sobre elas podem atuar as categorias ou conceitos, também “a priori”, da faculdade do entendimento

humano (âmbito que, por seu turno, Kant chamará de “analítica”). São 12 (doze)

essas categorias, que podem ser resumidas em 4 (quatro):

I

QUANTIDADE

|

II

QUALIDADE

|

III

RELAÇÃO

|

IV

MODO

|

1) Totalidade

2) Pluralidade

3) Unidade

|

1) Realidade

2) Negação

3) Limitação

|

1) Substância

2) Causalidade

3) Reciprocidade

|

1) Possibilidade

2) Existência

3) Necessidade

|

11. Entendemos as coisas (damo-las-nos) segundo

tais categorias – o que não quer dizer que são tais coisas em si mesmas assim

como nós as entendemos. Por isso, ajuizamos sobre as coisas segundo

essas categorias, o que nos permite sobrepor-lhes o seguinte quadro de juízos:

1) Universais

2) Particulares

3) Singular

|

1) Afirmativos

2) Negativos

3) Indefinidos

|

1) Categóricos

2) Hipotéticos

3) Disjuntivos

|

1) Problemáticos

2) Assertóricos

3) Apodíticos

|

12. Exemplificando cada juízo:

1) Todo X é Y

2) Algum X é Y

3) Este X é Y

|

1) X é Y

2) X não é Y

3) X é não-Y

|

1) X é Y

2) Se X é Y e Y é

Z, então X é Z

3) X é Y ou X é Z

|

1) É possível que X

é Y

2) De fato, X é Y

3) Necessariamente,

X é Y

|

13. Isto responde, ao modo kantiano, à pergunta de

David Hume de como podemos considerar conexões habituais (advindas das simples

experiências corriqueiras e afins, mas contingentes) como conexões necessárias,

o que para Hume é logicamente impossível, ilusório e sustentado na precariedade

psicológica do costume e da crença de que o futuro dar-se-á tal e qual o

passado. Contudo, para compreendermos melhor isso, precisamos recuperar as

considerações que preliminarmente Kant faz acerca dos juízos.

14. Segundo a tradição, que Kant adota, há juízos

acerca das coisas que são “analíticos” ou “sintéticos”, bem como “a priori” ou “a posteriori”.

15. Se ajuízo que “o corpo é extenso”, realizo um

juízo analítico, pois, ao analisar o que faz de um corpo exatamente corpo,

entendo que é tudo aquilo que necessariamente o constitui ou tudo aquilo sem o

que o corpo deixa de ser o que é: corpo! Ora, ao enumerar esses predicados

essenciais a todo e qualquer corpo, vejo ali a “extensão”. Não há como pensar

corpo que já não seja algo extenso e de tal maneira que consideramos que todo

corpo ocupa um lugar no espaço. Logo, caso eu ouça alguém gritando “olha, um

corpo”, sei que este corpo, embora dele eu não tenha experiência, é

obrigatoriamente algo extenso ou, do contrário, não é um corpo. Daí que tal predicado não é

um acidente ao corpo, mas um atributo do corpo em geral, universal. Podemos,

então, ousar dizer não somente que “o corpo é extenso”, mas que “todo corpo é

extenso”, os já dados à nossa sensação ou não. Por isso mesmo, todo juízo

analítico é também “a priori”, quero

dizer, pode ser considerado antes que dele se tenha experiência, como acabamos

de fazer no exemplo dado. Trata-se de um juízo estritamente conceitual,

racional.

16. Se ajuízo que “o corpo é móvel”, realizo um

juízo sintético, pois, ao analisar o que faz de um corpo exatamente corpo,

entendo que é tudo aquilo que necessariamente o constitui ou tudo aquilo sem o

que o corpo deixa de ser o que é: corpo! Ora, ao enumerar esses predicados

essenciais a todo e qualquer corpo, não vejo ali a “mobilidade”. Há como pensar

corpo que seja algo “móvel” ou “não móvel”. Logo, caso eu ouça alguém gritando “olha,

um corpo”, não sei dizer, sem a experiência do mesmo, se ele está em movimento

ou não. Daí o predicado “móvel” (poderia se “imóvel”) é um acidente ao corpo, um

atributo que lhe é acessório, que lhe é associado ou sintetizado

contingentemente. Por isso mesmo, todo juízo sintético é também “a posteriori”, quero dizer, só posso considerá-lo

após dele ter experiência. Trata-se de um juízo imediato e sensível. Neste

limite da minha experiência (e acompanhando o exemplo dado), só me cabe dizer

que “este corpo é móvel” ou (porque conceitualmente pode deixar de sê-lo ou de

outro corpo não o ser) que “algum (ou pelo menos um) corpo é móvel”.

17. Daí, podemos sumamente dizer que para a

tradição filosófica havia dois tipos de juízos: os juízos analíticos “a priori” e os juízos sintéticos “a posteriori”. Isso fez com que, por

suas características opostas, duas vertentes de pensamento se digladiassem,

respectivamente: o racionalismo e o empirismo.

18. Os juízos analíticos “a priori” apresentavam a vantagem de serem enunciados

indiscutíveis, donde um René Descartes pudesse, então, pretender erguer o

edifício da ciência logicamente rigorosa. Todavia, esses juízos foram acusados

de ter a sua certeza calcada numa espécie de redundância, como a tautologia A =

A, o que, se por um lado é evidente, por outro lado é praticamente inútil,

sendo geralmente chamados de juízos “metafísicos”.

19. Os juízos sintéticos “a posteriori” apresentavam a vantagem do conceito predicado

acrescentar algo novo ao conceito sujeito da proposição, o que lhe é assegurado,segundo Francis Bacon, pela experiência do mundo. Porém, o próprio Bacon já

compreendia o defeito lógico da indução e que, em tese, produzia prejuízos à

garantia técnica no poder de intervenção desse tipo de saber.

20. Foi nesse contexto, pouco promissor, que Kant

ousou elaborar uma questão que, se não fosse imediatamente absurda à tradição

filosófica, lhe seria de fácil resposta negativa. Perguntou ele sobre a

possibilidade de um tipo de juízo que preservasse somente as vantagens de ambos

os juízos tradicionais, ao qual chamou de “juízo sintético ‘a priori’”, ou seja, uma proposição pela

qual houvesse um incremento do saber (pois, sendo sintético, o conceito

predicado acrescentaria algo novo ao conceito sujeito), mas, simultaneamente,

este vínculo fosse necessário e não contingente. Surpreendentemente, a resposta

que o próprio Kant deu à sua questão não foi negativa. Kant defendeu que há

esse tipo de juízo, que é ele o único que se pode fielmente chamar de

“conhecimento”, que ele implica uma feliz conciliação de razão e experiência,

que é por ele que a ciência moderna se constrói. Por isso mesmo, as teorias

científicas se pretendem respaldadas pela experiência do mundo, ao mesmo tempo

em que se pretendem universais.

21. Quando dizemos, por exemplo, que “a reta é a

menor distância entre dois pontos”, percebemos que o conceito predicado é

quantitativo (pois expressa uma medida), mas que o conceito sujeito não é

quantitativo, mas qualitativo (tanto que estudamos a reta ao lado de outras

ideias como a curva e a quebra – que não se distinguem entre si pelas medidas

que têm; aliás, podemos até pensá-las tendo a mesma medida e nem, por isso, são

idênticas). Ora, se assim é, então também é inegável que o predicado

(quantitativo) acrescenta algo novo ao sujeito (qualitativo). No entanto, tal

predicado não é acidental ao sujeito, mas lhe é necessário e universal.

22. Essa novidade, Kant a apresenta como possível,

porque, embora possa o homem incrementar o saber através de sua capacidade de

experiência do mundo, o modo pelo qual tal material que daí resulta é

articulado são segundo as formas e as categorias inatas a todo homem e as quais

chamamos, enfim, de razão humana, conforme elucidamos antes. Para Kant, somente

esse produto pode ser denominado “conhecimento”. Escreveu ele, nesse

sentido, que “conceitos [categorias] sem intuições [intuições sensíveis,

matéria da experiência] são vazios e intuições sem conceitos são cegos”.

23. Essa teoria do conhecimento é, para Kant, um despertar

do sono dogmático da filosofia metafísica (avessa à experiência do mundo para a

construção de um pensar rigoroso), do qual ele mesmo se disse, certa vez,

vítima, mas não deixou de ser também um despertar para os que fossem vítimas de

um empirismo ingênuo que partia do pressuposto de que as coisas se arranjavam

por si mesmas e se davam como tal a um sujeito do conhecimento que fosse “tabula rasa”. Para Kant, o sujeito

cognoscente tem que se desfazer de todos os sentimentos, emoções, paixões e

tendências passionais que comprometerão a lisura de sua investigação

científica, mas não tem como se desfazer da precondição correspondente ao seu

aparato psíquico e racional, constitutivo de todo ser humano (por ser

precisamente isso que o faz humano). É esta precondição que Kant chama de

“transcendental”.

24. Apesar disso tudo, Kant termina a sua obra Crítica da razão pura inquieto com uma questão que será o fio condutor para a sua Crítica da razão prática. Kant considera a ciência como produto da modernidade, como produto recente da humanidade. Ao contrário, a metafísica é algo à qual a humanidade se dedica há muito mais tempo. Ora, se a metafísica não alcança o estatuto de ciência do mundo (defesa de Kant), qual é o estatuto da metafísica, que a fez produto cultural secular do Ocidente? Oportunamente, podemos tratar dessa questão aqui, dando continuidade a este artigo, que, por ora, pretendeu apenas abordar a teoria do conhecimento do pensamento kantiano. Contudo, é instigante já adiantar que, para Kant, a metafísica não responde aos apelos epistemológicos que temos (e conforme vimos), mas aos nossos apelos éticos, isto é, aos desafios de como devemos nos conduzir na vida.